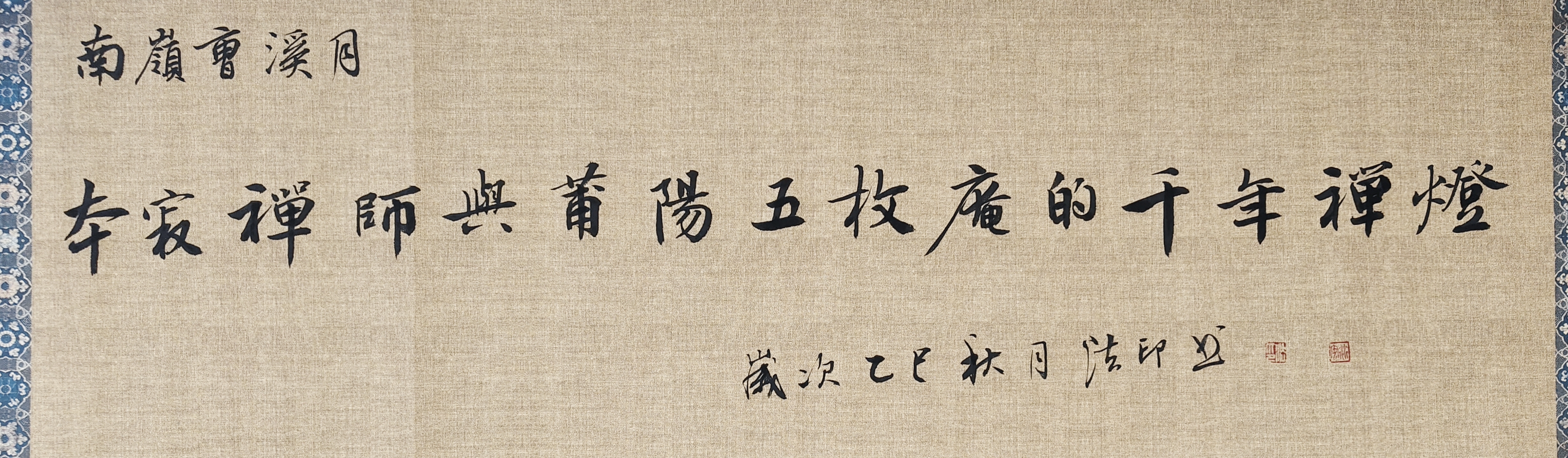

福建莆田 (释法印 黄建阳) 晚唐的南岭曹溪飞瀑旁,竹影掩映的草庵中,本寂禅师以莆阳首场讲经点亮曹洞宗火种。这位出身儒学世家的高僧,将《易经》阴阳回互之理、儒家君臣伦理,化入禅门“五位君臣”奥义,在闽中大地播下“理事圆融”的智慧。八百年后,五枚庵石板桥上“元丰三年林遒携妻董氏喜舍梁---”的刻痕,无声印证着从晚唐发端到宋代鼎盛的连续性,仿佛诉说着这座草庵如何成为莆阳曹洞法脉不灭的灯塔。那南岭五枚庵的瓦当好似沾着月光,像守了千年的星子,这轮“南岭曹溪月”,照过盛唐的风,映过宋时的霜,更曾落在一位僧人的袈裟上,让五枚庵的法脉,从此与这片山水缠了千年。

南岭五枚庵从草庵到法窟的嬗变

,彰显本寂思想对现代心灵的启示,呼应“文化传承”的深层需求。本寂禅师在福清灵石院受足俱戒后,便在灵石院附近南岭古道曹溪飞瀑旁,“遇竹则居,逢苦则住”的苦修,奠定莆阳首传道场;宋代元丰三年功德碑揭示北宋信众供养盛况,佐证草庵已升格为区域性弘法中枢;后世将少林院后山老鹰尖山下的草庵易名“五枚庵”融入武术传说,更显民间对禅武精神的崇敬。

本寂禅师以莆田“小稷下”的儒学底蕴,淬炼出“理事不二”的禅风。在第四次全国文物普查发现及2025年5月福建省考古研究院对少林院周边勘察报告中记载:南岭五枚庵石板桥的碑文中“礼佛、舍梁”刻痕。其代表当地信众、士绅阶层对禅法的认同;从晚唐至元丰三百余年,南岭草庵(五枚庵)成为衔接闽赣曹洞宗脉的关键节点,滋养出“儒释互参”的地域佛学特质。

责编: 欧文秀 审核:刘印